Virginia Woolf e la lucida voce della coscienza

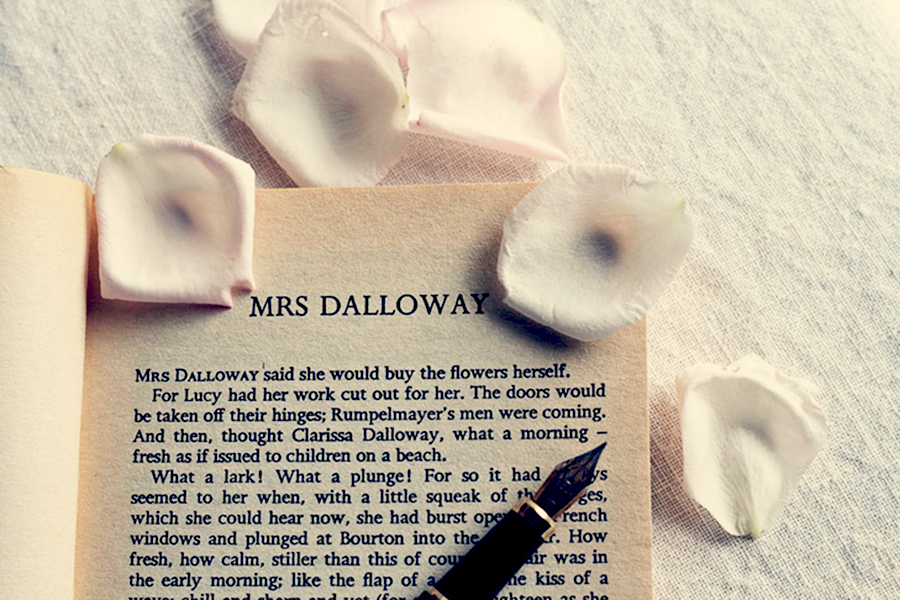

Sono le dieci di mattina di un mercoledì di giugno del 1923. Clarissa Dalloway è una signora cinquantenne appartenente all’alta borghesia londinese – della quale incarna alla perfezione pregi, difetti, vizi e creature – che conduce una vita apparentemente perfetta: è sposata con Richard, un uomo nobile e di buon carattere, ha una figlia e può contare Sally, una cara amica che sopporta i suoi capricci. La sera stessa si terrà una festa a casa sua, per questo «la signora Dalloway disse che i fiori li avrebbe comprati lei».

È una mattina come tante: il sole splende alto in cielo, l’aria è fresca, le bandiere sventolano armoniose, le strade brulicano di vita ma, mentre cammina lungo una strada del centro, diretta al negozio di fiori, è pervasa dalla sensazione «di essere invisibile, non vista, non conosciuta e d’un tratto non ci furono più matrimonio, ne’ figli, ma soltanto quella solenne processione, su per Bond Street..». E qualcosa si insinua nella sua mente, ricordi simili a tarli, uno scellino gettato nella serpentina, gli echi di antiche emozioni mentre… «si chiese che importava se avesse ineluttabilmente cessato di esistere e tutto sarebbe continuato senza di lei, le dispiaceva, forse? O non la consolava piuttosto credere che con la morte finisce tutto, completamente, ma in un qualche modo per le strade di Londra, nel flusso e riflusso di tutte le cose, qui, là, lei sarebbe sopravvissuta».

Clarissa è ancora immersa nei suoi pensieri quando sta per entrare nel negozio di fiori. Un automobile accosta rumorosamente al marciapiede. Trasale, guarda verso quella direzione, scorge una mano tirare la tendina per nascondere il volto della personalità seduta nell’auto. Ma ecco, dall’altra parte della strada vede un uomo sui trent’anni, pallido in volto, il naso aquilino, le scarpe marroni, una giacca sdrucita e nello sguardo un’aria di apprensione che comunica anche agli estranei.

È Septimus Warren Smith. È insieme alla moglie Rezia: un’italiana magra, sciupata, disperata, incapace di accettare la realtà. Perché Septimus è un reduce di guerra. Perché Septimius è tornato cambiato, spezzato. Septimius non è più lui. Qualcosa dentro di lui si è spento. La sua malattia non ha nulla a che vedere con i «momenti di depressione» diagnosticati dal dottor Holmes e da Sir William Bradshaw. La sua malattia non è la pazzia. La sua malattia è la vita. Lui solo sembra esserne propriamente consapevole. Lui solo sembra accettare il ticchettio del tempo che scorre e questo perché, sa che l’orologio sta per fermarsi. Giorno dopo giorno, passo dopo passo, respiro dopo respiro, il filo invisibile che Septimius stringe tra le mani già fredde lo attira verso un solo luogo: l’oltretomba.

Eppure, mentre è seduto su una panchina ad Hyde Park sente gli uccelli cantare in una lingua che non conosce, non ancora, ma talmente melodiosa, di una bellezza così squisita che gli occhi gli si riempiono di lacrime. Una bellezza che nel quotidiano, nelle cose reali, non riesce più a percepire perché «La bellezza restava dietro una lastra di vetro per lui. Anche i sapori, non gustava più. Guardava i passanti, sembravano felici, urlavano, ridevano, litigavano per un nonnulla. Ma lui non sentiva più nessun sapore, non provava più nulla». E poi all’improvviso la comprende quella lingua: «Il male non esiste, cantava un passero e insieme a un altro che si unì a lui, con voci dispiegate e acute, in greco cantavano, da sopra gli alberi nel prato della vita aldilà di un fiume dove i morti camminano, da sopra gli alberi, nel prato cantavano che la morte non c’è».

Ma la morte è sempre davanti agli occhi di Septimus. La morte è Evans, il suo migliore amico, morto, esploso, nient’altro che brandelli di carne fradicia di sangue, davanti ai suoi occhi. Per questo, tutto il mondo grida: «devi ucciderti, devi ucciderti».

Clarissa Dalloway e Septimus Warren Smith incrociano (forse) i loro sguardi per una frazione di secondo; eppure quando alla sera, durante la festa lo psicologo William Bradshaw arriva in ritardo portandole la notizia del suicidio di un paziente, Clarissa prova un forte senso di inquietudine nonostante non sappia nulla di quell’uomo, nonostante non possa sapere che a cercare la morte, lasciandosi cadere da una finestra per scomparire, trafitto dalle punte cariche di ruggine di un’inferriata, sia proprio quello sconosciuto forse più che visto, percepito, riconosciuto quella stessa mattina.

Un’insana complicità la lega a Septimus. Ma mentre lui ormai non si sentirà più colpevole di essere sopravvissuto, mentre lui non dovrà più cadere “nella corruzione, nelle menzogne, nelle chiacchiere”, Clarissa Dalloway continua a vivere, sceglie di vivere, di invecchiare. Il suo castigo è questo: veder sprofondare e scomparire in quel buio profondo ora un uomo, ora una donna, ora un amore mai dichiarato o persosi lungo il cammino, senza un vero perché.

Septimus decide di abbracciare la morte. Lei di salvarsi. Di tornare a chiacchierare con i presenti alla festa, di continuare a fingere, a mentire, a vivere una vita che non è la vita che avrebbe voluto, ma che è la sua vita. Decide di continuare a soffrire. E in mezzo a tanta pena capisce di non essere mai stata tanto felice.