Sergej Belov, il divino

Divino. Così lo chiamavano. Vuoi perché la sua figura era dotata di un’eleganza tale che unita allo stile, al talento cristallino, lo differenziava da tutti i cestisti russi visti prima e durante il suo avvento – che senza cadere in vili stereotipi erano al suo cospetto più macchinosi, più schematici, più corazzati – vuoi perché lui riusciva a esaltare tutti i pregi, tutti i doni, che sono di competenza delle ‘guardie’: dall’abilità tecnica sopraffina, alla lungimirante visione di gioco, dalla reattività nell’impostare o a volte sfuggire nelle azioni di contropiede, alla padronanza nel palleggio, nei passaggi ed ovviamente nel tiro. C’era poi quel qualcosa di oltre. Sergej Belov sapeva tutto dei suoi compagni, ma ancor più conosceva, capiva, tutto degli avversari. Gli erano sufficienti pochi minuti per isolare i punti deboli dell’altra squadra e da quel momento l’URSS si trasformava in un’orchestra compatta ma al tempo stesso imprevedibile, dove ogni strumento veniva esaltato, quasi a nascondere la presenza del divino, eppure sempre presente, sempre pronto a fare la differenza, ad abbagliare.

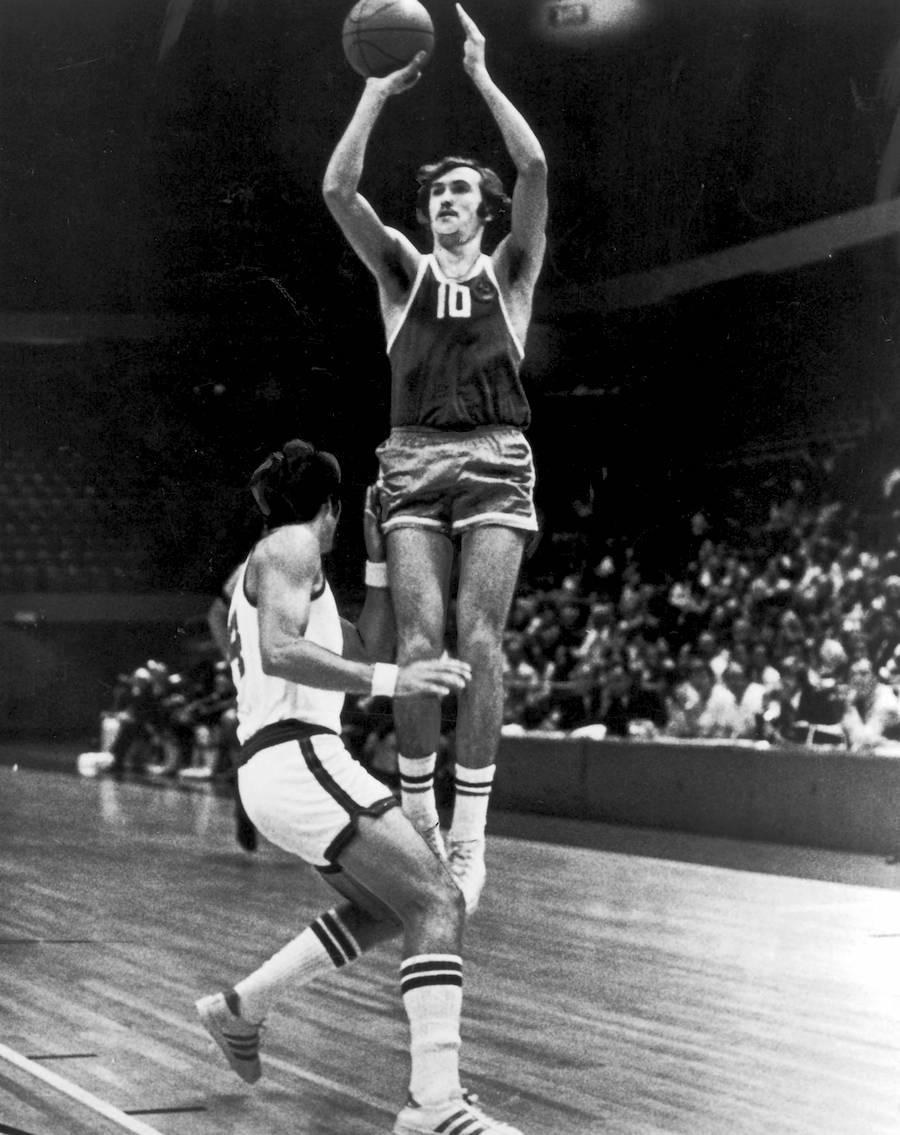

Della divinità di Sergej Belov se ne accorsero tutti durante l’Olimpiade in cui il male macchiò il mondo dello sport come mai aveva fatto: a Monaco nel 1972, quando in piena guerra fredda Stati Uniti e URSS si contesero la medaglia d’oro nel torneo di basket. L’allenatore Vladimir Kondrashin poteva contare su giocatori quasi tutti provenienti da precedenti successi tanto agli Europei quanto ai Mondiali quali Anatolij Polyvoda, Modestas Paulauskas, Zurab Sak’andelidze, Alžan Žarmuchamedov, Aleksandr Bološev, Ivan Edeško, Mikheil Korkia, Ivan Dvornyj, Gennadij Vol’nov, Serhiy Kovalenko e Aleksandr Belov. Tutti nati tra il 1944 ed il 1948 – eccetto Vol’nov che era del ’39 e l’altro Belov del 51’ – erano tutti abituati ai grandi palcoscenici, erano tutti determinati, e ovviamente tutti fortissimi. E poi c’era lui, Sergej Belov, il divino, l’uomo, il protagonista indiscusso, l’entità che siglò 20 punti durante la finale destinata a consacrare l’URSS con un punteggio che sarebbe divenuto sinonimo di storia, 51-50 – anche perché il sorpasso avvenne in seguito ai tre secondi finali fatti ripetere dal segretario della FIBA, tale Mr. Williams Jones – quando Edeshko lancia un fendente direttamente dall’altra parte del campo che si posa tra le mani dell’altro Belov che con un finta elude il marcatore yankee e deposita la palla nel canestro.

Il mito dell’imbattibilità degli Stati Uniti ebbe fine quel 9 settembre del 1972 ma, seppure la squadra a stelle e strisce urlò la sua frustrazione non presentandosi alla cerimonia di premiazione, la catena di successi in campo olimpico sarebbe ripresa e proseguita per altri sedici lunghissimi anni. Sergej Belov invece, da quel giorno non sarebbe mai più uscito. Lui, che già aveva trascinato l’URSS alla conquista di 3 ori agli Europei (1967, 1969 e 1971) e uno ai Mondiali (1967), da quel giorno divenne il divino e nulla di quanto aveva fatto prima e avrebbe fatto dopo sarebbe mai più stato letto e soppesato in patria con oggettività, perché la mente e il cuore della Russia si erano irrimediabilmente fermati in Baviera, a quella data epocale.

L’uscita di scena dalle Olimpiadi di Montreal nel 1976, ma soprattutto da quelle di Mosca nel 1980 – nella quale Belov era stato designato per accendere la fiamma olimpica – con solo la medaglia di bronzo al collo, scatenò una caccia al colpevole similissima a quella riversatasi a Lake Placid, sempre nell’80, sugli hockeisti sovietici. A un divino, si sa, non è concesso sbagliare e Belov venne additato a colpevole di quelle due disfatte. Nessuno mise in dubbio gli attriti con l’allenatore Aleksandr Gomel’skij, né le imposizioni che quest’ultimo aveva inculcato ai membri di una formazione rinnovata, presuntuosa e ottusa al punto da non essere più disposta a lasciarsi orchestrare da una figura leggendaria, forse con meno smalto rispetto un tempo ma pur sempre illuminata e mattatore indiscutibile con i suoi 29 punti segnati della finale per il terzo posto nella manifestazione svoltasi in casa.

Ormai trentaseienne, Sergej Belov comprese che dopo aver spinto il CSKA alla conquista di 11 campionati e 2 Coppe dei Campioni, ed aver guidato la nazionale sovietica tra il 1967 ed il 1980 attraverso 15 medaglie tra cui 7 ori consistenti in 2 Mondiali, 4 Europei e una Olimpiade, era giunto il momento di mettersi da parte. Decise di dedicarsi all’allenamento, con tanto di esperienza in Italia, anche se i regolamenti gli vietarono di aspirare a qualcosa di più della serie B2. Molte furono invece le soddisfazioni che riuscì ad afferrare sulla panchina del CSKA e della neonata Russia, ma quando c’era di mezzo lui, Belov il divino, due medaglie d’argento ai mondiali non potevano che essere considerate troppo poco.

Nato a Nashekov il 23 gennaio del 1944, la luce di Sergej Belov si è spenta il 3 ottobre del 2003, esattamente venticinque anni dopo l’omonimo Aleksandr Belov, il marcatore di quell’ultimo punto a Monaco ’72. Se il decesso del dannato Aleksandr – avvenuta in un carcere di San Pietroburgo dove era rinchiuso per un’accusa di contrabbando di jeans americani – è avvolta in un mistero che va ben oltre alla ragione diffusa, ovvero un angiosarcoma mai confermato dall’autopsia; l’ultima fermata del divino Sergej si è consumata nell’anonima Perm’ dopo una lunga malattia. Un ultimo atto, quello di Belov, il cui il dramma si è scritto giorno dopo giorno, in piena coscienza dell’inevitabile, senza quei colpi di scena che hanno caratterizzato la morte di tanti eroi sovietici. Ma Sergej Belov non era un eroe. Lui era il divino.